|

|

FRAY JUAN DE SANTA GERTUDIS

Y FRAY PABLO DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO,

CRONISTAS TARDÍOS DE PUTUMAYO, PASTO, NUEVA GRANADA, QUITO Y ANTIOQUIA

Los cronistas españoles no desaparecieron en el siglo XVII. Ellos siguieron escribiendo hasta bien entrado el siglo XX sobre territorios recién abiertos de la geografía colombiana, sobre la originalidad y riqueza de sus frutos (flora, fauna y minerales) y sobre la conquista de los naturales de la tierra.

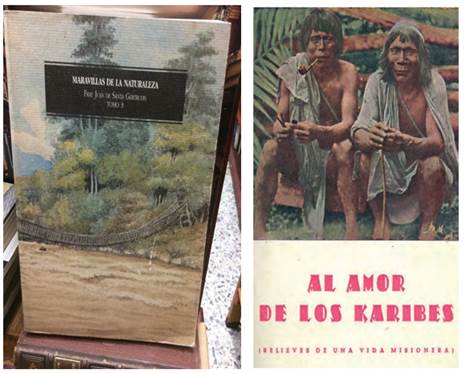

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA

Fray Juan de Santa Gertrudis

Tal es el caso del misionero franciscano Juan de Santa Gertrudis, quien estuvo en América entre 1757 y 1768 y aproximadamente diez años después de haber regresado a España escribió en cuatro tomos el libro Maravillas de la naturaleza del país que él se empeña en llamar como el Perú, pero que corresponde al virreinato de la Nueva Granada (aunque la última parte transcurre en Quito). “Se puede afirmar que fray Juan es el último de los cronistas indianos”, dice Juan Luis Mejía Arango en el prólogo a la segunda edición que hizo de este libro la Biblioteca V Centenario Colcultura en 1994, en la colección “Viajeros por Colombia” (tres volúmenes), edición muy mal ilustrada por cierto, porque el libro trata de las misiones del sur del país (Caquetá y Putumayo), pero las carátulas de los volúmenes corresponden a acuarelas de Santa Rosa de Osos (Antioquia), del puente de Boyacá y de un puente colgante en Santander.

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA Maravillas de la naturaleza, avisos para los RR. PP. Sacerdotes misioneros deseosos de la conversión de los indios bárbaros Gentiles, y cautelas necesarias que para tan Santa obra deben observar. Y alguna parte de los riesgos y trabajos que para segar en aquella mies, son menester pasar por Escrito por el R.P.F. Juan de Santa Gertrudis, hijo de la Santa Provincia de Mallorca, Religioso Menor, de la Santa Observancia, Misionero Apostólico y Alumno en el Colegio de San Buenaventura de Baeza, colegial del de la Virgen de la Gracia en la ciudad de Popayán del Nuevo Reino de Granada en el Perú, conversor de las Conversiones del Reino llamado Putumayo, y fundador del pueblo llamado Agustinillo de la nación de los indios que llaman Encabellados. Tomo Segundo |

|

El libro es muy entretenido, plagado de animales fabulosos, mitos de los indios, encantamientos e historias picarescas protagonizadas por los españoles, los criollos, los chapetones, los curas, los indios, los negros, los mestizos y los mulatos, tanto hombres como mujeres, que váyase a saber si fueron reales (aunque sin duda son verídicas en el plano de las creencias y útiles para los fines de orientación a los nuevos misioneros y de educación moral a los americanos que se proponía el autor), por lo que en un tiempo los historiadores miraron esta obra con cierto desdén. En todo caso el autor tiene la respuesta perfecta: “El que no crea, que pase a las Indias y lo compruebe”.

No obstante, es una obra riquísima en datos sobre plantas, animales, comidas, caminos, minerales, pueblos de indios, pueblos de españoles, los esclavos omnipresentes en todo el relato, etc. También da cuenta del estado de la colonización española a mediados del siglo XVIII, de la vida cotidiana, de la religiosidad de la época, del funcionamiento de la institución misionera (tanto en el sitio de doctrina en Putumayo como en las salidas por el país en busca de limosnas), de las relaciones de poder al interior de las misiones (franciscanos, jesuitas, dominicos, agustinos), del uso misionero de la lengua Inga, del ejercicio al menudo del Estado colonial, de la economía en regiones de minería de oro y plata, del comercio, de los impuestos, de las costumbres, de las formas de vestir, etc.; y es mucha la información que aporta sobre los pueblos originarios de Caquetá y Putumayo, apenas en trance de sometimiento, así como sobre los indígenas de las provincias de Natagaima, Santafé, Boyacá, Pasto y otras regiones, después de dos siglos de contacto.

Dentro de las cosas más curiosas que relata fray Juan de Santa Gertrudis es que un francés llegó a Tumaco para buscar perlas en la isla Gorgona, pero los negros buzos que con él venían para pescarlas no quisieron zambullirse en esas aguas porque estaban infestadas de “taurones” (tiburones) que cuidaban las conchas de perlas, por lo que el aventurero construyó una cámara sumergible, que vale la pena describir:

“Con el hallazgo [en la playa de una concha margarita grande] se fervorizó más el francés y volviéndose a Tumaco mandó fabricar un cajón de tablazón de cedro, y le puso cuatro vidrios uno a cada lado en que estaban cuatro ventanas, todo bien galafateado y embetunado para que resistiese el agua, y bajo de cada vidrio una pala como las de horno con sus maniguetas de lona embetunadas, dentro y fuera, para que dentro del cajón se pudiera libremente jugar. A la parte superior del cajón había otra ventana, y en ella claveteó una manga también de lona embetunada, para que tomase la ventilación y respiración el que estuviese dentro. Mandó fabricar dos piedras para bajo del cajón, con cuyo peso bajase al fondo del mar. Lo armó con aparejos reales para meterlo y sacarlo. Ya compuesta la máquina, marchó con sus negros y otra gente para La Gorgona, haciéndose la cuenta que puestos cuatro negros dentro del cajón, por las lunas de los espejos habían de ver las conchas nadar sobre la arena del fondo, y con las palas las podían coger y meterlas dentro de algún canasto que les bajase, y que así era segura la pesca y sin ningún riesgo de los que estaban adentro del cajón, porque por la manga de arriba podían sin fastidio respirar. Pero puesto ya todo a punto, no hubo negro ninguno que quisiese bajarse dentro del cajón al fondo a pescar perlas, aunque les ofreció darles la libertad. Yo para mí digo que fue sobrada cobardía, porque con esta máquina no había riesgo alguno” (capítulo V del tomo III, págs.. 356-358 de la edición de Colcultura).

El libro se encuentra publicado en versión digital en:

http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=6234

La obra fue traducido parcialmente al inglés por el historiador Jhon Lynch, al que se refiere el estudio “Las Maravillas de la naturaleza de Fray Juan de Santa Gertrudis y su traducción al inglés” de la profesora de la U. de A. Martha Pulido, que puede consultarse en: file:///E:/ACTUALIZA%202018%20ENERO%202/Pulido_Martha_2014_Maravillas_Fray_Juan.pdf.pdf

AL AMOR DE LOS KARIBES

Fray Pablo del Santísimo Sacramento

Otro caso de cronista tardío se encuentra en Antioquia. Un sitio emblemático del municipio de Frontino es la Casa de la Cultura “Gabriela White de Vélez”, un edificio patrimonial donde funcionó a comienzos del siglo XX la misión de los padres carmelitas, una de las claves para entender el Urabá actual y la territorialidad indígena de la región. Uno de sus frailes, Pablo del Santísimo Sacramento, dejó escrito Al amor de los Karibes (Relieves de una vida misionera), un libro excepcionalmente bello por la poesía y la humanidad con que fue escrito, el cual describe en pleno siglo XX (década de 1930) la misma naturaleza de la época de la Conquista, así como la vida de los Catíos y los primeros colonos del occidente y el Urabá antioqueños antes que entrara la Carretera al Mar. Recientemente fue reeditado por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colección Bicentenario de Antioquia, y su título debiera cambiarse por Al amor de los Catíos.

Otro caso de cronista tardío se encuentra en Antioquia. Un sitio emblemático del municipio de Frontino es la Casa de la Cultura “Gabriela White de Vélez”, un edificio patrimonial donde funcionó a comienzos del siglo XX la misión de los padres carmelitas, una de las claves para entender el Urabá actual y la territorialidad indígena de la región. Uno de sus frailes, Pablo del Santísimo Sacramento, dejó escrito Al amor de los Karibes (Relieves de una vida misionera), un libro excepcionalmente bello por la poesía y la humanidad con que fue escrito, el cual describe en pleno siglo XX (década de 1930) la misma naturaleza de la época de la Conquista, así como la vida de los Catíos y los primeros colonos del occidente y el Urabá antioqueños antes que entrara la Carretera al Mar. Recientemente fue reeditado por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colección Bicentenario de Antioquia, y su título debiera cambiarse por Al amor de los Catíos.

Reseña. Al amor de los Karibes

Tomado de: https://www.librosyeditores.com/tiendalemoine/historia/90-al-amor-de-los-karibes-9789588366241.html

El proyecto misionero de los Carmelitas en Urabá acercó ese territorio de frontera al país andino y endogámico. Nadie puede olvidar que el perfecto José Joaquín Arteaga fue el gestor inicial de la carretera al mar, durante su permanencia allí, entre 1919 y 1926. Sin su apostolado Antioquia no se hubiera arrimado al Darién. El libro apasionante de Fray Pablo del Santísimo Sacramento [quien trabajó en la Prefectura Apostólica de Urabá entre 1932 y 1945, cuando fue suprimida]traza con brillo la aventura humana y religiosa de los Carmelitas en la región.

En el relato, el lector descubre el Darién tal como lo padecieron, seguramente, los conquistadores e indígenas del pasado, pero también lo halla con aquello de la época moderna que alucina a quien conoce Urabá: La exuberancia y los dones prodigiosos que lo diferencian del resto del territorio continental.

Buen escritor, mejor observador, cada palabra de su diario emociona hasta la gradación de los detalles en l os se recrea el fraile. Narración moderna, con aventura, humor y suspenso. Un gran libro, en un momento oportuno de profundización de la historia de la patria. Un rescate imprescindible para la Colección Bicentenario.

SOBRE LAS MISIONES CARMELITAS EN ANTIOQUIA, VÉASE:

Aída Galvis: “‘Una limosna, caro lector’: la propaganda misionera de los Carmelitas Descalzos de Urabá, Antioquia”, en: file:///C:/Users/Public/7526-15381-1-SM%20(1).pdf