|

|

MARMATO (CALDAS): UN MONUMENTO NACIONAL

EN PELIGRO DE DESAPARICIÓN

La tragedia de un pueblo que se quedó sin parque principal desde 2006

MARMATO ES MÁS QUE ORO

Afiche de las Fiestas del Oro de Marmato de 2012

MARMATO ES PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

DE LOS COLOMBIANOS

MARMATO ES PATRIMONIO HUMANO

UBICACIÓN DE MARMATO

“El ORO EL MARMATO QUE LLAMAN”

Muestra de oro libre de Marmato. Mineralogischen Museum de Bonn, Alemania

“A otro lado del cerro de Quiebra-Lomo hay otro río que llaman Zupiasí, que está abajo de las minas dichas; ansimismo sacan oro. A dos leguas y media de este cerro hay otras minas que llaman del Río Grande [río Cauca], tierra muy poblada de muchos cañaverales e pásase un pedazo de montaña; es un cerro altísimo. El oro que aquí se saca es oro el marmato que llaman; tiene de ley nueve, diez y once quilates, que sale destas leyes. E más debajo destas minas hay otras en que también se saca oro más bajo de ley y a un tiro de arcabuz deste cerro del Marmato hay otro cerro [Echandía], asimesmo muy alto, que se saca oro en él por socavones, que así los tenían hechos los naturales cuando los españoles entraron; tiene ley de catorce quilates y a diez y seis quilates”. (“Memoria sobre Popayán”, 1583, de Francisco Guillén Chaparro, en: revista Cespedesia de la U. del Valle, Nos. 45-46, suplemento No. 4, enero-junio 1983)

UNAS MINAS CON HISTORIA

El cerro de Marmato es la única mina de oro en Colombia en explotación desde antes de la llegada de los españoles. Marmato es un símbolo también de la tragedia de los pueblos aborígenes y africanos consumidos en sus socavones durante la época de la colonización española. Y Colombia y los demás países bolivarianos tienen con Marmato una imperecedera deuda de gratitud porque en el siglo XIX sus minas fueron pignoradas a la banca inglesa para respaldar los empréstitos que necesitaba la guerra de independencia de la Gran Colombia y el Perú.

Para cobrarse la deuda los ingleses introdujeron nuevas tecnologías que convirtieron el decaído cerro que había dejado la Colonia en una eficiente fábrica de oro en lingotes:

“Los trabajos subterráneos de Marmato son los más extendidos en el distrito de la Vega de Supía y no se sabe en cuál época fueron comenzados, pero no es imposible que varios de ellos sean anteriores a la conquista. Es muy seguro que los españoles hicieran trabajar en las minas a los ‘repartimientos’ [encomiendas de indios] que les habían tocado en suerte; pero allí, como en el resto de la Nueva Granada, los indígenas sucumbieron a la pena y es a partir de la introducción de los negros de África cuando las minas fueron explotadas con cierta actividad (…) Era un curioso espectáculo el del cerro de Marmato con las pobres chozas como suspendidas a la entrada de cada excavación y sus habitantes negros ocupados en la molienda y lavado de la pirita (…) Los trabajadores a mis órdenes eran negros esclavos, negros libres, mulatos y mestizos (…) Al echar un vistazo sobre los planos y cortes del Cerro se podrá comprender la actividad desarrollada en los trabajos de Marmato. Allí, en donde sobre una pendiente abrupta no se veían sino algunas miserables chozas de esclavos, vimos surgir una fábrica que producía mensualmente en 1832, 32 libras de oro en lingotes (…) La roca es lo suficientemente sólida para que no sea necesario empalizarla” (Jean Baptiste Boussingault, Memorias, Tomo II. Biblioteca V Centenario. Viajeros por Colombia. Bogotá, Banco de la República, 1987).

“Marmato [con Boussingault] fue entonces como una Escuela práctica de minas, de que tánto necesitaba la nación. De allí salió Mr. Tyrell Moore, que enseñó en Antioquia la construcción de los molinos de pisones, de los arrastres, de las mesas de concentración y estableció la Hacienda de Fundición de Titiribí” (Vicente Restrepo, Las minas de oro y plata de Colombia, 1888).

UN CASO EXITOSO DE REVERSIÓN MINERA

Y DE RÉGIMEN MINERO ESPECIAL

A comienzos del siglo XX las minas de Marmato volvieron a la Nación, aunque dieron lugar a una época de zozobra social y para las finanzas públicas.

“No olvide aser algo por esta pobre Probincia que tanto necesita del apollo de hombres como usted pues aquí no hay cañada ni bosque donde quiera que balla un individuo a trabajar que no esté un empleado del señor Vásquez Cobo cobrando tributo... tampoco olbiden trabajar el asunto de esas cincuenta mil acciones que Vásquez Cobo tiene en la mina de Marmato pertenecientes a la nación…" (Carta del general Ramón ‘El Negro’ Marín, al general Rafael Uribe Uribe, 29 de agosto de 1909)

Pero luego de varios intentos de concesiones fallidas a un solo operador, el país supo diseñar un régimen minero especial para Marmato mediante la Ley 72 de 1939, la Ley 66 de 1946 y el Decreto-Ley 2223 de 1954.

EL RÉGIMEN MINERO ESPECIAL DE MARMATO

Las leyes mencionadas dividieron el cerro de Marmato en dos zonas: La Zona Alta para la minería artesanal (pequeños contratos de concesión) y la Zona Baja para la mediana minería, industrial.

Durante muchos años la Zona Alta fue explotada por cerca de 160 pequeños empresarios mineros, con molinos del Estado; mientras la Zona Baja estuvo a cargo de una sola compañía nacional, que empleó 700 trabajadores.

•El régimen mixto, a la vez que permitió la producción de oro, garantizó la cohesión social, el empleo y la paz de los marmateños por 70 años.

•La división legal del cerro favoreció que en su parte alta se consolidara el casco urbano, cabecera municipal o centro histórico.

UN PUEBLO MINERO COLGADO DE LA MONTAÑA

El sitio de Marmato, porque ni siquiera era un caserío, consistía en una serie de tristes cabañas levantadas a diversas alturas, pues habría sido imposible encontrar un terreno plano suficiente para construir 2 o 3 habitaciones por lo pendiente de la montaña (Boussingault, ídem)

Si para 1825 la abrupta pendiente representaba un serio obstáculo para construir un entable minero, cuánto más difícil sería establecer en esas faldas un pueblo. Sin embargo, eso fue lo que logró el pueblo marmateño: levantar un pueblo en un emplazamiento impensable.

La primera ubicación del casco urbano de Marmato no fue en el Cerro El Burro o El Guamo que otro llaman, sino en San Juan de Marmato, pueblo construido en 1835 por la colonia alemana liderada por la familia Gartner a una legua de las minas, en el antiguo camino hacia Supía (entonces no existía la Carretera Panamericana por el borde del río Cauca). Fue sólo cerca de 1870, según se dice, que un alcalde que despachaba en San Juan, viendo que todos los asuntos que tenía que atender por su cargo le exigían desplazarse diariamente al cerro minero, tomó la decisión de montar en mulas los muebles y archivos de su oficina y trastear la Alcaldía para la parte alta del cerro.

Este hecho motivó que las tristes cabañas pajizas que encontró Boussingault suspendidas sobre la montaña, se multiplicaran hasta transformarse en un pueblo con una centralidad, unos barrios y una malla vial, elementos que no sólo tenían que adaptarse a los diferentes niveles de la pendiente (lo que no es extraño en los pueblos de Caldas), sino superponerse además al mapa minero y a la cadena de producción propia de la minería, dando como resultado una estructura urbana única en el país, que ha llamado desde entonces la atención de propios y extraños:

"Los pueblos de minería de Marmato, Echandía, San Juan de Marmato parecen pegados a la vertiente como unos nidos de golondrinas (…)

La población, compuesta de algunos empleados ingleses y alemanes, de muchos negros y aventureros antioqueños (…) da una impresión bastante atrevida y temeraria” (Fiedrich von Schenk, Un viajero alemán por los caminos de Antioquia, en 1882)

UN PUEBLO CON DOS POLOS URBANOS: LA PLAZA Y EL ATRIO

A diferencia de otros pueblos caldenses que por razones culturales tienen dos plazas (ergo, Riosucio), Marmato tiene dos plazas por física carencia de un espacio suficiente que pueda albergar en sí mismo las distintas funciones que cumple la plaza o el parque principal de un pueblo.

Por este motivo en Marmato la Plaza Principal, con la Alcaldía, la Notaría, la Policía, el edificio consistorial, el banco, el hospital y las oficinas mineras, quedó en un lado (sector de La Plaza); mientras la Iglesia, el comercio y la terminal de buses se ubicaron varios metros más abajo, en el sector llamado El Atrio, separados uno de otro por la quebrada Cascabel, y unidos por un camino de piedra que serpentea por el borde del abismo, y que hasta 2006 fue transitado entre semana por el obrerismo y el trajín burocrático y el domingo ocupado, a manera de calle real, por los rituales pueblerinos de la misa y del noviazgo.

“Corte de La Plaza y El Atrio”, dibujo de Lina María Hernández y Héctor Iván Rodríguez.

Trazados de La Plaza y de El Atrio (ídem)

Camino que une El Atrio y La Plaza

MARMATO MONUMENTO NACIONAL

En los años 80 el Consejo de Monumentos Nacionales de Colcultura declaró a Marmato, junto con Salamina y Aguadas, municipio apto para ser declarado Monumento Nacional:

“Proponer la declaratoria de Monumento Nacional, de los siguientes sitios, centros urbanos e inmuebles de interés en todo el país: (…) MARMATO: Conjunto Urbano” (Resolución N° 02 de 1982).

Abajo dos fotografías del sector de La Plaza que respaldaron la escogencia.

.

Posteriormente, ya creado el Ministerio de Cultura, esta entidad realizó el “Estudio de las condiciones físicas, sociales y económicas actuales del Centro Histórico de Marmato y su relación con el Plan de Ordenamiento Territorial, para la elaboración del Plan Especial de Protección”, a cargo de Mábel Tobón Rodríguez, que incluyó un minucioso inventario de los bienes y las características patrimoniales de dicho Centro Histórico.

Y en mayo de 2002, el mismo Ministerio de Cultura realizó el Estudio de valoración del patrimonio arquitectónico de Marmato, que en uno de sus aportes resume el valor del casco urbano del municipio:

“…Hay exiguas reseñas alrededor de la evolución histórica del crecimiento del casco o cabecera municipal de Marmato, se mezclaron elementos culturales propios de diferentes etnias que en las siguientes generaciones, vinieron a contextualizar un núcleo muy particular que sobrevivió consolidándose en el tiempo mediante las relaciones inherentes al trabajo, su desarrollo es limitado por la condición geográfica (la pendiente limita posibilidades de construcción) y por la dinámica socio-económica que congrega sus actividades alrededor de la minería en condiciones jurídicas y tecnológicas estancadas en el tiempo, con estable, pasiva, aislada condición de vida, aspecto que valora la idiosincrasia de la mayoría de sus habitantes y que mantiene sus condiciones urbanas sui generis, cada vez más separada y aislada por los fenómenos del desarrollo de nuevas tecnologías, aspecto que es valioso para la conservación del Centro histórico” (citado en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Marmato, 2004, pág. 94).

En 2011 la entonces titular del Ministerio de Cultura dejó el Gobierno y pasó a presidir la Junta Directiva de la compañía Gran Colombia Gold, cuyo objeto es la explotación a cielo abierto del cerro El Burro y por consiguiente la destrucción del denominado “Marmato histórico”

LA TRAGEDIA DE MARMATO

El devenir ordenado de la explotación del cerro de Marmato y la convivencia entre el pueblo y la minería, recibieron un golpe de gracia a comienzos de los años 1990, cuando el Gobierno retiró al Director de Minas de Marmato, un funcionario nombrado desde el nivel nacional, quien estaba a cargo de las pequeños contratos de concesión minera y ejercía el control sobre la actividad minera de Marmato, quedando así abandonada dicha actividad a la voluntad de los mineros, quienes se apoderaron de las instalaciones que eran del Estado (edificios, molinos, etc.) y empezaron a asumir prácticas mineras irresponsables como arrojar sobre la ladera los materiales estériles sobrantes de las minas y usar hasta la última gota de agua del municipio, lo que puso desde entonces al cerro El Burro y a la cuenca de la quebrada Cascabel ante un serio problema ambiental.

El antes y el ahora de la zona histórica de Marmato

La continuación del trámite de declaratoria de Monumento Nacional de Marmato se enguaraló o fue interrumpido porque desde 1997 las empresas mineras multinacionales y el Ministerio de Minas idearon otros planes para el municipio, como fue la futura explotación a cielo abierto del Cerro El Burro.

Dicho proyecto se concretó en 2005, otro año nefasto para Marmato, cuando apareció en escena la compañía multinacional canadiense Colombia Goldfields comprando más de cien títulos mineros a los pequeños propietarios de minas y destruyó los molinos. Dicha compañía fue reemplazada al año siguiente por Medoro Resources, empresa que volvió a ofrecer la Golden Mountain of Marmato en el mercado internacional, siendo comprado el proyecto por la compañía Gran Colombia Gold.

La concentración en cabeza de una empresa minera multinacional de la propiedad de cien títulos mineros en la Zona Alta del Cerro El Burro, destinada por ley a ser explotada mediante pequeños contratos de concesión, es decir, reservada para la pequeña minería, viola el régimen minero especial establecido para Marmato en el Decreto-Ley 2223 de 1954. Pero en el año 2011 el entonces titular del Ministerio de Minas, entidad a cargo de hacer cumplir dicho régimen legal especial, dejó el Gobierno y pasó a hacer parte también de la Junta Directiva de la Gran Colombia Gold.

En la temporada invernal de mayo de 2006 se presentó una emergencia en Marmato, consistente en que las lluvias arrastraron una gran cantidad de estériles que estaban sueltos sobre las faldas del cerro de Marmato, que terminó por depositarse en el sector de La Plaza. Aunque no se trató de una avalancha, el Gobierno y la empresa multinacional le dieron a este evento el trato de una catástrofe de gran magnitud, equiparable a la avalancha del nevado del Ruiz.

En 2010 la empresa le anunció oficialmente a la Alcaldía que se proponía adelantar un proyecto de explotación a cielo abierto, y que para ello necesitaba desocupar el pueblo:

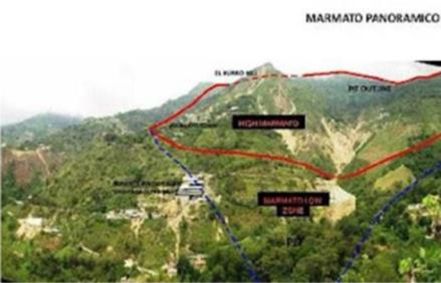

En la socialización del proyecto a la comunidad, la empresa exhibió diapositivas que mostraban las licencias del Gobierno y el tamaño del mencionado pit u hoyo de explotación; explicó que la explotación a cielo abierto era indispensable porque el oro no se hallaba en vetas sino diseminado en pequeñas partículas a mucha profundidad, e informó que el proyecto estaba concebido para extraer el material aurífero en veinte años, por lo que la comunidad debía prepararse no solo para su traslado inmediato para el sector de El Llano (Nuevo Marmato) sino para hacer el tránsito cultural de un pueblo minero a un pueblo agricultor.

Licencias de la Medoro

Proyecto a cielo abierto

La compañía no mostró la diapositiva del escenario futuro:

Una mina a cielo abierto en España

Simultáneamente la empresa Medoro emprendió una campaña por los medios de comunicación dirigida a crear la impresión en la opinión pública de que buena parte de Marmato había sido borrado del mapa y que se hacía urgente el traslado del resto:

“en el 2006 una avalancha se llevó la sede de la alcaldía, la plaza principal, la iglesia y 92 casas, de ahí la necesidad de que el casco urbano sea reubicado, una iniciativa en la que trabajan las autoridades locales, con el apoyo de la empresa canadiense Medoro Resources. La multinacional adelanta un trabajo de responsabilidad social en la región” (Citytv, de Bogotá, 11 de octubre de 2010)

“Un derrumbe ocurrido en 2006 destruyó el parque central de Marmato e hizo que el pueblo se desplazara montaña abajo (…) Pero la situación crítica de Marmato viene desde el 2006, cuando un deslizamiento de tierra hizo que gran parte de la ciudad se deslizara en la montaña y volvió otras partes inestables, por lo tanto inhabitables” . (El Mundo, de Medellín, 22 de diciembre de 2010).

“En Marmato el miedo a morir se siente sin tregua. Sin embargo, los 3.400 habitantes que viven en el filo de una montaña, ahora 'hueca' por la indiscriminada explotación del oro prefieren hacerle el quite a la eterna amenaza de los derrumbes del cerro El Burro -en las montañas de Caldas-, antes que aceptar su reubicación hacia un lugar más seguro. Este es un plan del que se habla desde hace dos décadas y que se hizo inminente en el 2006, cuando una avalancha se llevó la alcaldía, la plaza, la iglesia y 92 casas. Según Medoro Resources -la empresa que hace la exploración de oro-, la degradación de los suelos ‘es grandísima, por el desorden de la minería subterránea, sin supervisión ambiental, por lo que presenta muchos riesgos’. Pero los marmateños no se quieren ir” (El Tiempo, de Bogotá, 11 de octubre de 2010).

Salvo que los marmateños no se quieren ir, el resto de estas noticias es falso. No se destruyeron ni la Alcaldía ni 92 casas en La Plaza, y menos la Iglesia, la cual, como se dijo antes, no queda en La Plaza sino en El Atrio. Una carnicería del pueblo publicó en 2008 un almanaque ilustrado con una fotografía de La Plaza, en la que se alcanza a apreciar que la famosa “avalancha” de 2006 no destruyó el sector y ni siquiera alcanzó a estropear la belleza de la imagen:

Visto más de cerca, las afectaciones se redujeron al depósito del material de estériles en la plaza y calles adyacentes, y aún en el interior de algunos edificios, pues tuvo un espesor de un metro, nada distinto a lo ocurrido en tantas emergencias invernales que azotan a los pueblos de Colombia.

Pero a diferencia de otras emergencias ambientales, el Gobierno Nacional no acudió en socorro de Marmato sino que se sintonizó con el interés de la compañía minera de desalojar la población para poder sacar el oro a cielo abierto y en tiempo récord. De esta manera se declaró zona de desastre y de alto riesgo no mitigable el sector de La Plaza; se prohibieron las labores de limpieza de la plaza y de sus alrededores, así como cualquier construcción u obra civil hacia el futuro, y se dispuso la evacuación inmediata de la Alcaldía, el banco, la policía, la notaría, el hospital y algunas familias afectadas para el sector de El Atrio y para el sector de El Llano, un caserío ubicado en la base del cerro El Burro, que antiguamente fue ranchería de los esclavos.

Sólo CORPOCALDAS puso la cuota suficiente de sensatez en ese año de 2006 para impedir que no solo La Plaza sino también El Atrio y en general todo el pueblo fueran declarados zonas de riesgo no mitigable y sus habitantes obligados a un desalojo masivo. Incluso la Corporación señaló que aunque los estériles que se depositan sobre la ladera del cerro El Burro generan un gran riesgo para el sector de La Plaza, dicho riesgo podría mitigarse si se construyen las obras de ingeniería necesarias (que para esa época costaban 9.600 millones de pesos), y se adopta un estricto reglamento minero.

Pese a la prohibición de intervenir el sitio, los habitantes de Marmato emprendieron por cuenta propia la labor de limpiar la plaza y de despejar la calle que lo atraviesa y que comunica con varias veredas del municipio. Así se veía La Plaza en 2008:

Desde el mismo 2006 los marmateños se organizaron en defensa de su pueblo y de su forma de vida tradicional, en una admirable resistencia liderada por el Comité Cívico Pro-Defensa de Marmato, que tuvo el oportuno acompañamiento del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC) y ha generado la solidaridad nacional e internacional.

También el gobernador de Caldas, Guido Echeverry, levantó la mano en favor de la población marmateña y de su pueblo:

“Estamos coincidiendo en que la explotación minera a cielo abierto no debe hacerse en Colombia, en ninguna parte, y menos en Marmato. Aquí se ha dicho que hay unos valores culturales, ancestrales, prontos por defender; hay una voluntad mayoritaria de los habitantes de Marmato que ha sido expresada a través de múltiples medios y nosotros como consecuencia de esto nos oponemos a la explotación minera a cielo abierto y obviamente respaldamos el criterio mayoritario del pueblo de Marmato, que quiere permanecer en la historia, que quiere permanecer siendo como ha sido un conglomerado social único en expresiones culturales y en manifestaciones sociales óptimas” (Guido Echeverri Piedrahita, gobernador del Departamento de Caldas. Intervención ante una delegación de observadores canadienses y estadounidenses y de líderes marmateños. Manizales, 18 de enero de 2012).

Por el momento el proyecto de explotación a cielo abierto se encuentra suspendido, mientras la compañía Gran Colombia Gold concentra su actividad en la explotación intensiva de las minas de socavón en la Zona Baja del Cerro El Burro y en el adyacente cerro de Echandía (éste último es un RPP, o sea, una mina de propiedad privada).

Como se aprecia en el siguiente registro fotográfico de diciembre de 2014 el sector de La Plaza sigue en su lugar, las construcciones se mantienen en pie y el conjunto arquitectónico patrimonial, a pesar de todo, conserva buena parte de la integridad y belleza que tenía hasta hace diez años. Algunos de los edificios han sido ocupados por habitantes sin techo, en otros se han montado bares y cantinas. Nada que ver con la nobleza de espacio ciudadano e institucional que hasta hace diez años tuvo La Plaza como parque principal de la ciudad, pero lo único que en las precarias condiciones actuales mantiene en pie este invaluable patrimonio.

Pero una nueva amenaza se cierne sobre el Centro Histórico de Marmato, y es que al quedar sin ninguna protección por parte de las entidades del Estado que tienen que ver con la cultura, y pese a la prohibición general de adelantar obras civiles por ser zona de alto riesgo, algunos insensatos empresarios locales han comenzado a apropiarse del sector y a construir nuevas instalaciones mineras en medio de los edificios patrimoniales, así como a abrir minas nuevas por debajo de La Plaza y nuevos entables mineros sobre el cauce (seco ya) de la quebrada Cascabel.

El Comité Cívico Pro-Defensa de Marmato, la Corporación para el Desarrollo Turístico de Marmato y el Encuentro Anual de Estudios Marmateños, son algunas de las instancias del nivel local que mantienen en alto la voluntad de los marmateños de permanecer en su pueblo y no cejan en su esfuerzo por salvar de la desaparición este Monumento Nacional no declarado, aún.

Luis Javier Caicedo

Editor de www.albicentenario.com

Medellín, 21 de febrero de 2017