|

|

ARTÍCULOS DE PRENSA SOBRE LA EFEMÉRIDE

DE LOS 400 AÑOS DE SAN LORENZO DE ABURRÁ

SOCORRO INÉS RESTREPO RESTREPO

Presidente de la Academia Antioqueña de Historia

RICARDO TOBÓN RESTREPO

Arzobispo de Medellín

LEONARDO RAMÍREZ

Sociólogo y cientista político, organizador de los actos en EAFIT

SAN LORENZO DE ABURRÁ CUMPLE CUATRO SIGLOS

Por: Socorro Inés Restrepo Restrepo

Presidente de la Academia Antioqueña de Historia

Especial para EL MUNDO

El Valle de Aburrá fue descubierto por Jerónimo Luis Tejelo el 24 de agosto de 1541; pero Tejelo no hizo ninguna fundación entonces, debido, según algunos, a no haber encontrado oro, y porque habían oído hablar de tierras más promisorias. Otros dicen que debido a los pocos españoles que había, frente a una numerosa población indígena, bravía en la defensa de su territorio.

Francisco Herrera Campuzano, en 1814, recibió la orden de la audiencia de Santa Fe de Bogotá, de visitar a los indígenas del Valle de Aburrá, para verificar el trato que los españoles daban a los indios del lugar. En su calidad de visitador, aunque no era gobernador, tenía facultad de mando, y haciendo uso de ella, mandó erigir tres poblados: San Juan del Pie de la Cuesta, hoy San Jerónimo, Sopetrán, y San Lorenzo de Aburrá. Fundado este en el territorio de los indios Anaconas; ahí llevaron otros indígenas, como los Yamesíes. El primer cura párroco fue don Juan Gómez de Ureña.

Durante mucho tiempo se sostuvo el 2 de marzo de 1616 como la fecha de la fundación de Medellín y, ciñéndose a ella, se celebraron los 300 años de la ciudad. Otra fecha importante en nuestra historia es el año 1649, cuando se dio, por orden del visitador del obispado, don Pedro de Herrera y Gaitán, la traslación de la iglesia de San Lorenzo, para acercarla a los feligreses, que contribuían al culto. El traslado se hizo a las tierras comprendidas entre la quebrada de Aná y el río Medellín.

|

Finalmente, con la aparición de nuevos documentos, se estableció que Medellín había sido fundado el 2 de noviembre de 1675, por disposición de la Reina Ana de Austria. Para el efecto se levantó un padrón que estableciera el número de habitantes que permitieran la fundación.

La gestiones las había hecho el gobernador don Francisco Montoya y Salazar, pero por un cambio en la administración, le correspondió a don Miguel de Aguinaga, hacer la fundación. Dos días antes de su posesión, en octubre, llegó la real cédula, y el 2 de noviembre siguiente dio cumplimiento a ella.

El Concejo de Medellín, según investigaciones hechas por la Academia Antioqueña de Historia, aprobó el Acuerdo 32 de 1975 (4 de septiembre). Dice: “En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por las leyes 4º de 1913, 72 de 1926, y 889 de 1936; con el fin de atender en buena forma a la celebración del tercer centenario de la fundación jurídica de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, repasados los archivos del cabildo desde 1670 hasta hoy, y oído nuevamente el dictamen de la Academia de Historia”.

Se acordó entonces en el Artículo 1º: “Declárese como día clásico la fundación jurídica de Medellín, el 2 de noviembre de 1675” y en el Artículo 5º: “Este Acuerdo regirá desde la fecha de su sanción, quedando derogadas todas las disposiciones contrarias a las presentes”, según precisa el documento “dado en Medellín, a primero (1º) de septiembre de 1975”.

En conclusión, la fecha que se conmemorará mañana tiene que ver con el 2 de marzo de 1616, cuando se fundó el poblado de Lorenzo de Aburrá. Según algunos, la primera fundación que se hizo en el Valle de Aburrá; sin embargo, ya existía Copacabana al norte del valle. Pero sí es la primera fundación que se hizo en lo que luego sería el territorio de Medellín. El 2 de marzo de 2016, mañana, se celebra entonces la fundación del poblado de San Lorenzo de Aburrá.

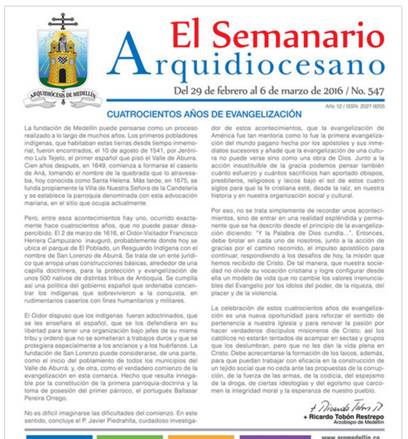

CUATROCIENTOS AÑOS DE EVANGELIZACIÓN

Por: Ricardo Tobón Restrepo

Arzobispo de Medellín

Tomado de: http://arqmedellin.co/_wb/_domain/arqmedellin.co/es-CO/semanario.php

La fundación de Medellín puede pensarse como un proceso realizado a lo largo de muchos años. Los primeros pobladores indígenas, quo habitaban estas tierras desde tiempo inmemorial, fueron encontrados el 10 de agosto de 1541por Jerónimo Luis Tejelo, el primer español que pasó el Valle de Aburrá. Cien años después, en 1649, comienza a formarse el caserío de Aná, tomando el nombre de la quebrada que lo atravesaba, hoy conocida como Santa Helena. Más tarde, en 1675, se funda propiamente la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria y se establece la parroquia denominada con esta advocación mariana, en el sitio que ocupa actualmente.

Pero, entre esos acontecimientos hay uno, ocurrido exactamente hace cuatrocientos años, que no puede pasar desapercibido. El 2 de marzo de 1616, el Oidor-Visitador Francisco Herrera Campuzano inauguró, probablemente donde hoy se ubica el parque de El Poblado, un Resguardo Indígena con el nombre de San Lorenzo de Aburrá. Se trata de un ente jurídico que arropa unas construcciones básicas, alrededor de una capilla doctrinera, para la protección y evangelización de unos 500 nativos de distintas tribus de Antioquia. Se cumplía así una política del gobierno español que ordenaba concentrar los indígenas que sobrevivieron a la conquista, en rudimentarios caseríos con fines humanitarios y militares.

El Oidor dispuso que los indígenas fueran adoctrinados, que se les enseñara el español, que se los defendiera en su libertad para tener una organización bajo jefes de su misma tribu y ordenó que no se sometieran a trabajos duros y que se protegiera especialmente a los ancianos y a los huérfanos. La fundación de San Lorenzo puede considerarse, de una parte, como el inicio del poblamiento de todos los municipios del Valle de Aburrá; y, de otra, como el verdadero comienzo do la evangaracen en esta comarca. Hecho que resulta innegable por la constitución de la primera parroquia-doctrina y la toma de posesión del primer párroco, el portugués Baltazar Pereira Orrego.

No es difícil imaginarse las dificultades del comienzo. En este sentido, concluye el P. Javier Piedrahita, cuidadoso investigador de estos acontecimientos, que la evangelización de América fue tan meritoria como lo fue la primera evangelización del mundo pagano hecha por los apóstoles y sus inmediatos sucesores y añade que la evangelización de una cultura no puede verse sino como una obra de Dios. Junto a la acción insustituible de la gracia podemos pensar también cuánto esfuerzo y cuántos sacrificios han aportado obispos, presbíteros, religiosos y laicos bajo el sol de estos cuatro siglos para que la fe cristiana esté, desde la raíz, en nuestra historia y en nuestra organización social y cultural.

Por eso no se trata simplemente de recordar estos acontecimientos, sino de entrar en una realidad espléndida y permanente que se ha descrito desde el principio de la evangelización diciendo: “Y la Palabra de Dios cundía…”. Entonces, debe brotar en cada uno de nosotros, junto a la acción de gracias por el camino recorrido, el impulso apostólico para continuar, respondiendo a los desafíos de hoy, la misión que hemos recibido de Cristo. De tal manera, que nuestra sociedad no olvide su vocación cristiana y logre configurar desde ella un modelo de vida que no cambie los valores irrenunciables del Evangelio por los ídolos del poder, de la riqueza, del placer y de la violencia.

La celebración de estos cuatrocientos años de evangelización es una nueva oportunidad para reforzar el sentido de pertenencia a nuestra Iglesia y para renovar la pasión por hacer verdaderos discípulos misioneros de Cristo; así los católicos no estarán tentados de acampar en sectas y grupos que los deslumbran, pero que no les dan la vida plena en Cristo. Debe acrecentarse la formación de los laicos, además, para que puedan trabajar con eficacia en la construcción de un tejido social que no ceda ante las propuestas de la corrupción, de la fuerza de las armas, de la codicia, del espejismo de la droga, de ciertas ideologías y del egoísmo que carcome la integridad moral y la esperanza de nuestro pueblo.

Diseño tomado de “Generación”

Medellín escucha el relato de sus orígenes

Por: Leonardo Ramírez

Del mito de su gloriosa “fundación” al gran hito de su dramática génesis. Lo que hay detrás del poblado de indios de San Lorenzo y el nacimiento de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria.

Tomado de: “Generación”, suplemento dominical de El Colombiano, 28 de febrero de 2016. Edición dedicada a los 400 años de San Lorenzo de Aburrá.

In memóriam TRAS SUS PASOS. En recuerdo perenne de Jorge, Beatriz, Luis, Catalina, Simón, Nicolás, Lucía, Sebastián, Elena, Pascual, Jacinta, Pedro, Ana, Bentura, Francisco, Pablo, Juana y de tantos otros hombres y mujeres de origen catío nacidos y bautizados en el Poblado de San Lorenzo de Aburrá, hoy tierras de Medellín, hace cuatro siglos. De ellos sólo nos quedan sus nombres cristianos, aunque quisiera uno conocer y pronunciar la suave música de sus nombres en sus lenguas ancestrales. Sus progenitores fueron nativos de los pueblos Yamecí, Ebéxico, Norisco, Peque o Maní, o fueron quizá gentes del legendario Pueblo Aburrá, habitantes de este verde valle, en la otra banda del entonces meándrico río Aburrá. Sus padres fueron traídos al Poblado y resguardo de San Lorenzo hace 400 años con la promesa del Oidor Francisco de Herrera Campuzano de que allí iban a ser respetados en su libertad, dignidad y propiedad entregándoles todo el sur de Valle de Aburrá, luego de la violenta “conquista” de la región de Antioquia. Esto no se cumplió. La avidez de tierras y la ignorancia del espíritu colonial fueron más fuertes que las voces que aquí y en el “viejo mundo” en esa época llamaron al respeto, a la justicia y a la libertad. El resguardo fue progresivamente invadido por los colonos de la naciente Villa de Medellín, y ellos, de nuevo, desplazados u oprimidos. Un homenaje a estos “sanlorenceños”, representantes de tantos otros miles de nativos de origen catío que quedaron errantes, dispersos, desarraigados o muertos en el Valle de Aburrá luego del progresivo, silencioso y triste ocaso del resguardo y del Poblado de San Lorenzo a finales del siglo XVII, durante el nacimiento de la Ciudad de Medellín. Al leer y releer sus nombres manuscritos en los ajados papeles de los archivos, nombres que son muchos de los nuestros, sentí más reales su existencia, su identidad, su dignidad, imaginando sus miradas, el palpitar de sus corazones y el hálito de sus vidas, de ellos, mis ancestros. Yo desearía pedirles perdón uno a uno, y a sus estirpes, por la ignorancia, por decir lo menos, de aquellos españoles colonizadores e inmigrantes a Antioquia, mis antepasados.

|

Desde la antigüedad, los pueblos, las ciudades y los grupos humanos de todos los continentes, tanto como los individuos, han necesitado y han disfrutado contar, contarse, recitar y escuchar una y otra vez el relato de sus orígenes y de sus ancestros, para estar en paz consigo mismos. Los relatos, llamados antiguamente “relaciones”, son costumbres ancestrales por naturaleza sanadoras y unificadoras de las sociedades, pues ellos tejen identidad y establecen lazos de sentido, con crónicas, símbolos y narraciones que buscan explicar el pasado, haciendo “relación” entre hechos muchas veces contradictorios o dolorosos, agónicos o antagónicos, presentes en la memoria consciente o inconsciente de un grupo humano. En su recorrido histórico las sociedades van madurando en la elaboración de su relato de identidad. Progresivamente, conjugados con el avance del tiempo, los relatos ayudan a apaciguar, a comprender, a asimilar, hasta a perdonar, para integrar sin necesidad de negar, para recordar sin necesidad de padecer, hasta celebrar sin necesidad de olvidar.

Medellín es uno de esos raros casos de ciudades del mundo en las que se mantuvo durante el siglo XX y hasta hoy una controversia jurídico-semántica cuasi bizantina en torno a dos fechas de su “fundación”: la “fundación” de “El Poblado de San Lorenzo de Aburrá”, hoy sector de El Poblado, el 2 de marzo de 1616, fecha en la que en realidad fueron establecidos sus límites geográficos como resguardo indígena. La otra fecha es la declaración como villa del “Sitio de Aná”, hoy Parque de Berrío, caserío espontáneo que pasó a llamarse Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín el 2 de noviembre de 1675. Durante todo el siglo XX se advierte una silenciosa perplejidad colectiva al haberse celebrado dos fechas fundacionales “oficiales” de Medellín, declaradas por Acuerdos del Concejo Municipal que se han interpuesto sucesivamente (1925, 1966, 1975, 2015). El relato fundacional, tan importante para cualquier sociedad, se encuentra debilitado y bifurcado por esa controversia en la simbología urbana, limitando la capacidad de sus ciudadanos de conmemorar unánimemente un claro hito simbólico de su génesis y de su identidad.

¿Qué hay detrás de esta dicotomía o debate de fechas y sitios? ¿Se tratará sólo de un asunto de semántica o de casuística jurídica entorno a la palabra “fundación”? ¿Qué se esconde detrás de esta disputa?

Es importante aclarar que este debate de fechas y de sitios de “fundación” no existe desde siempre. Él fue surgiendo progresivamente en el siglo XX en la medida que fue resurgiendo en la memoria urbana la existencia de El Poblado de San Lorenzo de Aburrá, que por una enigmática razón había pasado al olvido. Este “olvido” puede explicarse por el hecho de haber sido este “Poblado” un “pueblo de indios”, resguardo indígena en palabras de hoy, desaparecido al cabo de 70 años de su fundación. Su ausencia es impactante en los relatos fundacionales de la “blanqueada” Medellín del siglo XIX. Su visibilidad e integración en la memoria histórica y en el relato han sido progresivas. Su tercer centenario no se conmemoró en 1916. Es tan sólo en 1925 que se comenzó a hablar de nuevo de él, para luego ser recordado pero equívocamente integrado en la conmemoración del 2 de marzo de 1966 cuando se habló de San Lorenzo como la “fundación” de Medellín, un rústico caserío hispánico “con capilla, plaza y doce chozas”, que luego fue “trasladado” al lado de la quebrada Santa Elena, para dar origen a la “Bella Villa”. Su carácter indígena fue atenuado en aquella conmemoración.

Las investigaciones de los últimos 30 años han demostrado, sin embargo, que este “Poblado de indios” de San Lorenzo fue una entidad administrativa distinta a lo que sería la naciente villa de Medellín, y que no hubo tal traslado de El Poblado como tal, pues este se fue eclipsando progresivamente en el mismo sitio donde fue establecido. Sus pobladores lo abandonaron. El Sitio de Aná fue por su parte un asentamiento de colonos, inmigrantes españoles, con “sus” esclavos, y de mestizos y mulatos, que se formó espontáneamente a pocos kilómetros de San Lorenzo a partir de1640, alrededor de una capilla de una hacienda en inmediaciones de lo que es hoy el Parque de Berrío, sitio que se convirtió años más tarde en la Villa de Nuestra Señora Candelaria de Medellín en 1675, fecha que se tomó para celebrar el Tricentenario de la ciudad en 1975.

Conviene aclarar, sin embargo, que aunque es cierto que no hubo continuidad jurídica o administrativa entre San Lorenzo de Aburrá y la naciente Villa de Medellín, ni hubo traslado administrativo, sí fueron innegables las relaciones o tensiones sociales, económicas, territoriales, étnicas y humanas entre ellos y que por esta razón El Poblado de San Lorenzo estuvo íntimamente ligado a la génesis de Medellín. Esto es de vital importancia para establecer un relato, una “relación” de esta génesis urbana que tuvo lugar con un interesante pero dramático proceso de mutación y de relevo progresivo entre dos pequeños núcleos sociales, San Lorenzo y Aná, casi contemporáneos, y que estaban a tan sólo unos cuatro kilómetros de distancia (legua y media en palabras de la época).

El carácter de despensa agrícola y pecuaria para las zonas auríferas de la región que tuvo el Valle de Aburrá en época colonial unió a San Lorenzo y al Sitio de Aná bajo la misma dinámica económica. Además, la progresiva invasión del resguardo por parte de los colonos los entrelazó constantemente, pues el resguardo ocupaba las tierras de todo el sur del Valle de Aburrá, desde el cerro Nutibara hasta el nacimiento del río Medellín, y poco a poco se fue reduciendo. El creciente mestizaje en el Valle de Aburrá expresaba también los vínculos de facto que entre ellos se daban. Teniendo en cuenta igualmente que los asuntos religiosos eran muy importantes factores de cohesión social en esa creciente sociedad colonial, los vínculos sociales, simbólicos, institucionales y humanos creados por la naciente parroquia y cofradía de La Candelaria, cofradía y devoción que había surgido en la Capilla de San Lorenzo, hicieron de estos dos caseríos una sociedad de facto. La estructura simbólico-social de la doctrina de El Poblado de San Lorenzo fue el andamiaje social para la Parroquia de la Candelaria creada en 1659, que a su vez fue la plataforma de la naciente villa de Medellín.

Por cierto, ambos núcleos urbanos fueron atendidos por el mismo cura Juan Gómez de Ureña durante casi 40 años, lo que hizo de este personaje el principal puente social entre ellos. Eran en definitiva dos “urbes” diferentes material y jurí- dicamente hablando, pero una “sociedad de hecho”. Tan imbricados estaban estos dos entes políticos que uno terminó eclipsando al otro. Todo esto se ocurrió en un Valle de Aburrá que en el siglo XVII fue un agitado espacio de circulación de poblaciones con la llegada de inmigrantes españoles provenientes de diferentes regiones de España, de “sus” africanos esclavos, también de orígenes diversos, y con el impresionante movimiento de poblaciones aborígenes que iban y venían desplazados, errantes o fugitivos por el Valle de Aburrá desde diferentes partes de lo que hoy son Antioquia y Colombia.

La cacofonía intelectual creada por el debate de fechas y sitios de “fundación de Medellín” distrae la atención sobre el dramático e interesante proceso socio-histó-rico ocurrido precisamente en esos 49 años comprendidos entre esas dos fechas (1616-1675) y que expresa y descifra realmente cómo nació esta ciudad. La querella de fechas en realidad oculta un delicado asunto de fondo que aún hoy es difícil de formular, abordar e integrar en el imaginario y relato de los orígenes de la urbe. Se trata del complejo y embarazoso asunto étnico-indígena y de mestizaje, y de segregación y opresión, sin ambages, que estuvo muy presente en la génesis de Medellín. El Poblado de San Lorenzo de Aburrá, por su carácter de “poblado de indios” decretado por la Corona Española, por su corta existencia y por su dramática y silenciosa decadencia, sitúa el asunto étnico en el primer plano de los orígenes de la ciudad de hoy. Su resurgimiento progresivo en la memoria urbana como “pueblo de indios” ha sido un desafío para los relatos tradicionales inculcados sobre la “fundación de Medellín”, que exaltaron casi hasta la apoteosis el carácter español de los orígenes de esta sociedad. Estos relatos habían contribuido al surgimiento en el siglo XIX, luego de la independencia, de aquel imaginario de identidad antioqueña llamado “la raza” paisa, que pone el asunto étnico también en el primer plano.

Por ello es que aún hoy en 2016 muchos en la “Capital de la Raza”, con sus adjetivos de ayer, “emprendedora”, “pujante”, hoy “innovadora”, podrían sorprenderse ante la afirmación de que la vida urbana y administrativa en el territorio de Medellín fue “fundada” hace 400 años con un “resguardo indígena”, o al saber que el nombre del conocido barrio de “El Poblado”, que hoy se yergue orgulloso con sus altas torres, proviene en realidad del recuerdo de aquel conjunto de bohíos de aborígenes traídos al Valle de Aburrá desde diversas zonas de Antioquia hace 400 años.

Para dar oxígeno a la discusión y hacer “relato” o “relación” socio-histórica de esta gestación de Medellín que se dio en forma de mutación binaria con estos dos núcleos urbanos, se debe entonces tener en cuenta que esto no fue un hecho aislado, sino que se inscribió en la estrategia continental de la Corona Española en el Siglo XVII, que buscó aplicar su autoridad de forma también binaria, creando “pueblos de indios” paralelamente a los “pueblos de blancos” que se fundaban o que nacían. Esto da un sentido más global y da altura al debate para superar la ya centenaria querella parroquial de las dos fechas fundacionales (1616-1675). Es en esta perspectiva de vínculos conciliadores, reconciliadores e incluyentes en el relato e imaginario de la ciudad que puede considerarse la dramática historia de “El Poblado y resguardo de San Lorenzo de Aburrá”, presente indeleblemente en la génesis de Medellín, y cuyo Cuarto Centenario se conmemora este 2 de marzo de 2016.

Las condiciones políticas y culturales en las que se conmemoran estos 400 años en el siglo XXI son muy distintas a las que hubo para las otras conmemoraciones de 1966 y de 1975. Es quizás el momento oportuno para promover la aceptación pública del drama de la gestación fundacional de Medellín en su verdad histórica. Por un lado, la Constitución Política de 1991 exalta el carácter multicultural de la nación. Además, la caída de las tensiones ideológicas que durante la Guerra Fría polarizaron las lecturas históricas, permite abordar con mayor libertad los dramas de los orígenes de esta sociedad. Igualmente, la crisis de los años 80-90, ligada al narcotráfico, abrió una brecha profunda que permite revisar el imaginario de identidad de la sociedad antioqueña, representado en otros tiempos por el mito de “La Raza”. Conmemorar, contar, escuchar, exaltar y divulgar hoy de forma pedagógica un relato de la génesis de Medellín, que complemente el mito de su “fundación” con un relato de su resiliencia colectiva surgido de un drama étnico-cultural, puede ciertamente aportar insumos y beneficios sociales y simbólicos para la convivencia, el pluralismo, la inclusión y el fortalecimiento de un hito refrescado de la identidad colectiva, en nuestra ciudad y en nuestra época, sobre todo para los medellinenses y antioqueños de la nueva generación