|

|

RESEÑA DE LA FUNDACIÓN DE SAN LORENZO DE ABURRÁ

8 DE JULIO DE 1615: Orden para crear el pueblo

2 DE MARZO DE 1616: Entrega de las tierras del resguardo

Para abordar la fundación del pueblo de indios de San Lorenzo de Aburrá hay que tener en cuenta, aparte de que la conmemoración abarca no uno sino ocho resguardos indígenas constituidos en la provincia de Antioquia entre 1615 y 1616, que las primeras fundaciones que hicieron los conquistadores fueron de “Ciudades”. Estas ciudades no eran los solos caseríos sino un extenso territorio que quedaba bajo su jurisdicción, o sea que eran Ciudades-Provincia.

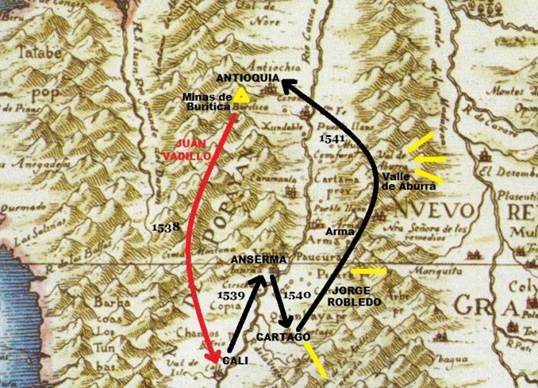

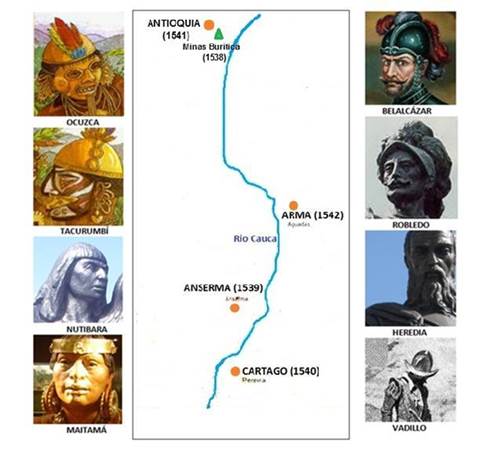

En la región del Cauca Medio se erigieron cuatro ciudades por tropas que llegaron del Perú. Tres de ellas fundadas por Jorge Robledo: Anserma (1539), Cartago (1540) y Antioquia (1541) y una cuarta mandada hacer por Sebastián de Belalcázar, en contra de Robledo, que fue Arma (1542).Estas fundaciones no fueron aisladas unas de otras sino que correspondieron a una operación planeada desde Cali por Lorenzo de Aldana, enviado por Francisco Pizarro desde el Perú para vigilar a Belalcázar, que tuvo por objeto llegar hasta las minas de oro de Buriticá, que habían sido descubiertas en 1538 por Juan Vadillo, gobernador de Cartagena. De esta manera estas fundaciones delinean un ciclo en la geografía regional que empieza y termina en Buriticá, en cuyas cercanías se fundó la ciudad de Antioquia hace 475 años. Curiosamente, Robledo hizo lo posible por no cerrar el círculo (Nota 1).

Mapa del ciclo fundacional de las ciudades del Cauca Medio. En rojo, la ruta de Vadillo.

En negro, la ruta de Robledo. En amarillo las expedicionesde búsqueda del valle de Arví.

Como es sabido, los españoles actuaron como una fuerza invasora, que en su propósito de imponer su dominio enfrentaron la resistencia de la población nativa. La contraparte de la guerra de Conquista en la región del Cauca Medio estuvo liderada en Antioquia por el cacique Nutibara y su hermano Quininchú (el segundo asesinado por Francisco César en 1537, luego explorador en la expedición de Vadillo, y el primero asesinado por Luis Bernal, perseguidor de Vadillo, en 1539). En Caramanta por el cacique Cauromá. En Anserma por los caciques Ocuzca y Humbruza (asesinados en 1541 por Gómez Hernández, capitán de Belalcázar). En el importante paso de Irra por el cacique Cananao. Por el cacique Maytama en Arma (hoy Sonsón y Aguadas). En Cartago, provincia que iba desde el río Chinchiná hasta el río de La Vieja, por los caciques Tacurumbí, Consota y Pindaná.

Sólo setenta años después de iniciada la Conquista y fundadas las primeras ciudades, los españoles hacen otro tipo de fundaciones: los “Pueblos de indios”, los que quedaban bajo la jurisdicción de aquellas ciudades.Pero al igual que las ciudades, los pueblos de indios no eran solo caseríos sino territorios: Resguardos de indígenas. En el orden colonial, los “pueblos de indios”fueron divisiones administrativas del territorio (como las ciudades, las villas y los reales de minas) donde, por cédula real de 1551, expedida por Carlos I para Tierra Firme, eran congregados los indígenas de una o varias regiones alrededor de una capilla doctrinera, con autoridades y terrenos propios (Resguardos), para que vivieran en casas juntas al modo español, facilitar su evangelización, sustraerlos de los abusos de los encomenderos y organizar mejor su tributo a la Caja del Rey.

La concentración o reducción de los indios en pueblos fue una medida proteccionista de la Corona frente al despoblamiento del Nuevo Reino de Granada, que en el caso del curso medio del río Cauca (Antioquia, Caldas y norte del Valle) alcanzó una cifra mayor del 90%. Los españoles se preocuparon: A este paso, les iba tocar a ellos empuñar el arado, como le escribió fray Jerónimo de Escobar al rey:

“por faltar los indios y ser los españoles ser pocos y gente que les parece que no pasaron a las Indias más que a ser señores, y así entiendo que corriendo los tiempos la necesidad, que es maestra y despertadora, les hará trabajar y romper la tierra y labrarla como hacen en nuestra España” (Nota 2).

Los nuevos fundadores ya no son militares sino oidores enviados por la Real Audienciade Santafé de Bogotá a visitar la tierra: Francisco Herrera Campuzano visitó la provincia de Antioquia entre 1615 y 1616, y Lesmes de Espinosa y Saravia visitó las provincias de Anserma, Cartago, Arma y Toro en 1627.

Santafé de Antioquia (Foto de internet)

En 1614, esa Real Audiencia envió a uno de sus oidores, Francisco Herrera Campuzano, para que visitara la Provincia de Antioquia, ya que había muchas quejas de abusos de los encomenderos contra los nativos por la explotación de las minas de oro que desde hacía setenta años se hacía desde Buriticá hasta más allá de Zaragoza. Herrera Campuzano reunió a todos los encomenderos y a los indígenas de la región en la ciudad de Santafé de Antioquia, ciudad construida por las segunda y tercera generaciones de indígenas encomendados (Nota 2 bis), y después de hacer las averiguaciones respectivas dictó la provisión del 8 de julio de 1615, por la cual dispuso congregar a todos los indígenas que estaban dispersos en las encomiendas en ocho pueblos de indios, uno de ellos ubicado en el Valle de Aburrá.

Adicionalmente, Herrera organizó un barrio indígena en Santafé de Antioquia, barrio de Santa Lucía, donde concentró a los indios Yanaconas (los que andaban en las expediciones).

Mapa de pueblos de indios creados por Herrera Campuzano, 1615-1616 (Nota 3),

La antigua fundaciones de los pueblos de indios proyectan su huella hasta el día de hoy en el mapa la división político administrativa del Departamento de Antioquia:

Subregión del Occidente Antioqueño (tomado de internet)

El visitador Herrera Campuzano mandó que en el pueblo de San Lorenzo de Aburrá fueran concentrados los indios Aburráes y Yamecíes, que ya vivían en el valle, y adicionalmente los indios Peques, Ebéjicos y Noriscos, naturales de las cercanías de Santafé de Antioquia, quienes debían ser sacados de esa zona para la otra banda del río Cauca a fin de evitar que se escaparan para las selvas de Urabá y el Alto Sinú, donde los indios Urabáes y Guazuces seguían en guerra contra los españoles:

“En la ciudad de Santa Fe de Antioquia, a ocho días del mes de julio de mil y seiscientos y quince años, el señor licenciado don Francisco de Herrera Campuzano, del consejo del Rey Nuestro Señor, oidor de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada y visitador general de esta Gobernación de Antioquia. Habiendo visto estos autos y los demás que se han hecho en las visitas particulares de algunos de los encomenderos de esta ciudad y así mismo habiéndose con atención y cuidado informado de todas las personas más prácticas y desinteresadas y desapasionadas de ella sobre las partes y sitios que son más acomodados para hacer las poblaciones de indios y las que convendrá se hagan.

“Dijo que mandaba y mandó que se hagan tres poblaciones de todos los indios de esta ciudad: que la una se haga en el sitio que llaman del Pie de la Cuesta [hoy San Jerónimo], y la otra en el Hato Viejo que llaman de doña María de Quesada [hoy Sopetrán][…] y que la tercera se haga en el Valle de Aburrá, así por ser el sitio y tierras de aquel valle sano, de buen temple y de mucha fertilidad y comidas para los dichos indios, como por la importancia que se sigue de que se sustenten con una población de indios el mismo valle y hatos de ganados que hay en él y personas que van y vienen a llevar ganados vacunos y porcunos de la gobernación de Popayán y para su sustento y proveimiento de las ciudades de los Remedios, Zaragoza y Guamoco, que las dos de ellas son de esta dicha gobernación y todas de la grosedad y riqueza de oro que se saca que es notorio y que se sustentan de los dichos ganados del dicho Valle de Aburrá y de los que por él se traen de las ciudades de Buga, Cali, Pasto, Popayán, Arma y otras de aquella gobernación de Popayán. Y que los dichos indios se reduzcan y pueblen en las dichas poblaciones en esta manera: […]

“Población en el Valle de Aburrá:Y en el sitio del Valle de Aburrrá el repartimiento de Norisco, encomendado en el capitán Alonso de Rodas el mozo, que son seis indios útiles y catorce personas.El repartimiento de Aburrá y Yamecíes de que se dice encomendero el capitán Alonso de Rodas el viejo, que son todos veinte y cinco indios útiles, seis reservados, uno ausente y setenta y siete personas de mujeres e hijos.El repartimiento de Peque y Ebéjicos de la dicha encomienda del dicho Alonso de Rodas el viejo, que son cincuenta y cinco indios útiles, quince reservados, un cacique y doscientas personas de mujeres e hijos.

“Todos los cuales dichos indios y sus familias en la manera susodicha se pueblen en los dichos sitios y los dichos indios Peques y Ebéjicos se pueblen como dicho es en el dicho sitio de Aburrá, por cuanto esto conviene que se aparten más de esta ciudad [de Antioquia] y sitios antiguos suyos de Peques y Ebéjicos, donde, como se entiende, no estaban con la seguridad que convenía respecto de estar lejos de esta ciudad y ellos tan vecinos de los indios Guaçuçes y Urabáes de guerra, con quienes se comunicaban, por lo cual los tiene enviados Su Merced [el viistadorHerrera] día ha, al dicho sitio de Aburrá. Y en cuanto a los Yamecíes de que se dice encomendero el capitán Juan de León del Castillo, se reserva proveer lo que convenga […]” (Nota 3 bis).

Mapa de la frontera de guerra de los españoles con los Chocoes y los Guaçuçes, siglo XVII, modificado con las rutas de traslado de los indios de Norisco, Peques y Ebéjicos hacia el Valle de Aburrá (Nota 4)

CUADRO DE INDÍGENAS TRASLADADOS AL PUEBLO DE SAN LORENZO DE ABURRÁ

|

Repartimiento |

Encomendero |

Indios |

|||

Útiles |

Reservados |

Mujeres y niños |

Total |

|||

1 |

Norisco |

Alonso de Rodas el mozo |

6 |

|

14 |

20 |

2 |

Aburrá |

Alonso de Rodas el viejo |

25 |

6 (+1) |

77 |

109 |

3 |

Peque |

Alonso de Rodas el viejo |

55 |

15 |

200 |

270 |

|

|

|

|

|

|

399 |

MAPA DEL TRASLADO

Líneas trazadassobre mapa ganadero del siglo XVII, elaborado porYoer Javier Castaño (Nota 5)

Para la reducción y el traslado a las nuevas poblaciones el oidor buscó el consentimiento de los indígenas, bien con el diálogo directo con sus caciques o en pláticas con cada parcialidad. En el caso de los Noriscos, documentada en la obra publicada por la Universidad Nacional, Herrera Campuzano no pudo hablar con el cacique, Hernando Herma, porque éste se había fugado hacia el Alto Sinú en una reciente rebelión(Nota 6), por lo que el 20 de mayo de 1615 hizo la entrevista con el indio Jorge, quien llevaba el liderazgo de la parcialidad. Posteriormente. Este indígena dijo que el mejor sitio para reubicar su pueblo sería “en el rodeo del hato de doña María de Quesada y en la estancia de Miranda”, o sea, en el actual Sopetrán. Pero este sitio ya estaba pedido por otras comunidades. El siguiente 30 de mayo el oidor tuvo una plática con todas las familias Norisco, mediante traductores, en las que obtuvo el consentimiento para el traslado hacia el Valle de Aburrá.

La parte pertinente de esta plática dice que Herrera les explicó a los Noriscosel objeto de la visita ordenada por la Audiencia de Santafé para su protección y que los indígenas le contaron las dificultades que tenían para cristianizarse porque ellos vivían dispersos, ante lo cual el oidor les explicó que en adelante iban a vivir juntos en un pueblo, y que los indios dijeron que el mejor sitio para dicho pueblo era el Valle de Aburrá:

“les preguntó si sabían persignar y las cuatro oraciones y les examinó en ellas, y no supieron decirlas y los demás de ellos no supieron persignarse, diciéndoles el dicho señor oidor que cómo si eran cristianos y lo deseaban ser, después de más de setenta años que había que los españoles habían venido a esta tierra no sabían las oraciones ni persignarse, decían que no se las enseñaban ni daban lugar para saberlo, porque aunque algunas veces había ido algún padre a doctrinarles era poco tiempo y luego los dejaba todo el año, aunque aquel tiempo que iban [los padres] no acudían ni podían acudir a la doctrina porque estaban ocupados en los trabajos que les hacía hacer el encomendero en diferentes partes de donde se hacía la doctrina y ellos vivían apartados en diversos sitios cada uno solo, a cuarto de legua y a media legua unas casas de otras, y el dicho señor oidor les dijo que de aquí adelante sería muy diferente, porque quería juntarlos a todos y hacer un pueblo donde todos estuviesen y viviesen juntos y tuviesen iglesia con imágenes y padre sacerdote que los doctrinase todo el año y le ayudasen y favoreciesen los unos a los otros en las necesidades, trabajos y enfermedades que tuviesen, como veían que lo hacían los mismos españoles; que aunque eran de diversas partes y naciones mirasen cómo todos juntos vivían y se acudían unos a otros y se visitaban y tenían iglesia donde se iban a encomendar a Dios y oían misa y se confesaban y cuando morían se enterraban, todo lo cual les daba y dio a entender el dicho señor oidor muy amplia y distintamente, y la importancia y utilidad grande que les seguiría de estar así todos juntos en la dicha población, y que advirtiesen que respecto de ser ellos tan pocos no se podía hacer de ellos solos sino que los había de juntar con los de otros repartimientos, para que estando así juntos les pudiese dejar todo el año doctrina entera y sacerdote que los doctrinase y que estuviese con ellos para bautizarles sus hijos luego que naciesen y para doctrinarlos y confesarlos y para casarlos y velarlos y para enterrarlos en la iglesia cuando muriesen, como a los mismos españoles, sin llevarles por so cosa alguna que no se le habían de dar a dicho padre sacerdote, y que mirasen si les parecía ben esto y querían así, y todos dijeron que holgaban de ello y que estarían así buenos, y se les preguntó que dónde sería buen sitio y buena tierra para que hicieran la población, y dijeron que en el valle de Aburrá que era buena tierra, y el dicho señor oidor les advirtió que debían de estar con mucha paz y no se habían de hacer mal unos a otros, antes se habían de amar y favorecer mucho como hermanos, dándoles a entender los preceptos de amar a Dios y al prójimo, de que todos mostraban estar contentos”(Nota 7).

En el resumen de la visita de Francisco Herrera Campuzano a la provincia de Antioquia, redactado por su escribano, Francisco Zapata, en Santafé de Bogotá el 1º de junio de 1616, aparece que pese a las pláticas con los indígenas, el traslado no estuvo exento de fuerza:

“[En el valle de Aburrá fundó la población de] San Lorenzo de Aburrá, donde mandó reducir y se redujeron efectivamente los indios de las parcialidades Peques y Ebéjicos, que estaban catorce leguas de la dicha ciudad de Antioquia […], por lo cual y por la poca seguridad que como dicho es se tenía de dichos Peques y Ebéjicos [por su cercanía con los indios de guerra], se sacaron de sus tierras y asientos antiguos, para lo cual envió el dicho señor oidor (caudillo) los soldados, pertrechos, armas y municiones necesarios y habiéndolos sacado (mandó talar y se les talaron) sus bohíos, casas y arboledas [y] fueron pasados de la otra banda del río grande de Cauca, y se redujeron y poblaron en el valle y población de San Lorenzo de Aburrá, con los demás naturales de él, por ser el sitio y tierras de aquel valle sano, de buen temple y de mucha fertilidad..”(Nota 8).

Después de concluidas labores en Santafé de Antioquia, Herrera Campuzano se dirigió al Valle de Aburrá, donde hizo la entrega efectiva de las tierras de resguardo a los indígenas del pueblo de San Lorenzo, las cuales fueron señaladas desde el llamado Mogote (Cerro Nutibara) hasta los nacimientos del río Aburrá (Alto de San Miguel, cerca al Alto de Minas). Esto sucedió el 2 de marzo de 1616:

“Estando en el hato del gobernador don Bartolomé de Alarcón, que [es] en el Valle de Aburrá, términos y jurisdicción de la ciudad de Santafé de Antioquia, a dos días del mes de marzo de 1616, el señor Licenciado Don Francisco de Herrera Campuzano, del Consejo del Rey nuestro señor, oidor de la Real Audiencia del Nuevo Reino y visitador General de esta provincia de Antioquia, dijo que por cuanto su merced mandó hacer y se ha hecho una población en la otra banda del río de Aburrá, que llaman San Lorenzo de Aburrá, a que se han reducido y mandado reducir los indios de Aburrá, Yamecies, Peque y Vejicos de que se decía encomendero el capitán Alonso de Rodas, y los indios de Noriso [Norisco] de la encomienda de Alonso de Rodas, el mozo, ya difunto, y los indios ManiesYamecies de que se decía encomendero el capitán Juan de Castilla, que todos eran ochenta indios útiles, sin los reservados y sus mujeres, hijos y familias.

“Y conviene señalar los términos de Resguardo suficientes para rozas, labranzas y sembrados, así de particulares y de comunidad como para propios pastos y baldíos y crianzas de sus ganados que tienen y tuvieren, considerando no solo el estado presente y numeroso de los dichos indios, sino el crecimiento que podían tener adelante, como su Majestad lo manda. Y habiendo visto por vista de oficio las tierras que hay en ese dicho Valle de Aburrá […]

“Dijo que señalaba y señaló a los dichos indios de la dicha población de San Lorenzo de Aburrá y para sus sucesores por términos y resguardos, para sus rozas, labranzas y sementeras, ejidos propios, pastos y baldíos, y para sus bestias y ganados y crianza de ellos, desde la quebrada que llaman de Agua Sal, que está de la otra banda del dicho río de Aburrá, hasta donde entra y se junta con él, y el dicho río de Aburrá arriba hasta el mogote y cerrillo redondo que está en medio de dicho valle, y del dicho cerrillo a dar al sitio de la casa de Antón, y de allí al sitio que llaman de los asientos viejos de los indios de Aburrá, que llaman el Guayabal, y de allí cortando al bermejal, y de allí todo el camino adelante que va al Ancón de los Yamecies hasta llegar a la quebrada que llaman de La Sal, que baja del dicho Ancón, y toda la dicha quebrada desde el dicho camino hasta donde se junta con el dicho río de Aburrá, y de allí el dicho río arriba hasta llegar a la cumbre y nacimiento de él, de allí en volviendo por las cabezas del dicho valle y lomas y cumbres altas hasta caer otra vez al primer lindero de la dicha quebrada de Agua Sal, hasta donde se junta con el dicho río de Aburrá, aguas vertientes a él y a la población debajo de los linderos dichos.

Todas las cuales dichas tierras, montes y cañaverales y sabanas [inclusas] en los dichos términos señalaba y señaló, adjudicaba y adjudicó a los dichos indios de la dicha población de San Lorenzo de Aburrá para sus tierras y resguardos, que todas ellas las gocen y posean, labren y cultiven y traigan sus bestias y ganado, y hacen de ellos como suyas propias […]y que ninguna persona ocupe las dichas tierras ni parte alguna de ellas, so pena de $ 300.oo pesos oro de veinte quilates para la Cámara de su Majestad, en que desde luego les da por condenados lo contrario haciendo […] (Nota 9)

Mapa del valle de Aburrá 1580-1630 (fragmento), elaborado por Roberto Luis Jaramillo. Se aprecian el pueblo de San Lorenzo de Aburrá, el Resguardo de San Lorenzo (línea naranja)

y el sitio de Aná (Nota 10).

Muy pronto el pueblo de indios/resguardo comenzó a despoblarse, mientras se incrementaba la actividad en el resto del valle. Para 1675, año de fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, el pueblo de San Lorenzo aparece como una fracción más de las que componían el valle de Aburrá, yya habitaban en él españoles, mestizos y mulatos, como aparece en la primera matrícula o censo que se hizo de sus habitantes:

Francisco Bermúdez, mestizo; Francisco Muñoz, mestizo y su familia; Marzelo de Loaiza, mulato; Juan Taborda, mestizo; Juan Nicasio Cardona, mestizo y su familia; Mateo Hernández, mestizo y su familia; Diego Navajón, indio; Pedro Pablos, indio; Juan, indio; Thomas, indio; Simón, indio; Juan, indio; Domingo Guataya y su familia; Juan Silbestre y su casa; Juana Ponze, mestiza; Pedro de Arenas, mestizo; Matihías Trejos, mulato; Ana Trejo, mulata; Gregoria, mulata; Francisco, indio; Nicolás, pinero; Capitán Pedro de la Serna Palacio; Juan Bonifacio, mulato; y Don Francisco de Ossa (Nota 11).

CUADRO DEL PRIMER CENSO DE MEDELLÍN 1675

Lugar |

Distancia del sitio de Aná |

Correspondencia actual |

Padres de familia y viviendas |

Valle abajo |

½ a 8 leguas |

Aranjuez, Machado, Copacabana, Girardota, Barbosa |

40 |

La otra banda del río |

¼ a 5 leguas |

Estadio, Castilla, Bello |

28 |

Sitio de Aná |

|

Centro de Medellín |

85 |

Pueblo de San Lorenzo |

1 legua |

El Poblado |

24 |

Sitio del Guayabal |

1 legua |

Guayabal |

62 |

Sitio de La Culata |

Más de 1 legua |

San Cristóbal |

35 |

Sitio de Guitagui |

Más de 2 leguas |

Itagüí |

14 |

Total |

|

|

288 |

Es muy poco lo que se sabe sobre la funcionalidad de San Lorenzo de Aburrá. En 1639 y 1664 se desgajaron grandes porciones de las tierras del resguardo. En 1646 el culto a la Virgen de La Candelaria se trasladó del pueblo de San Lorenzo para el sitio de Aná, cerca de la quebrada del mismo nombre (hoy Santa Elena), donde en 1675 se fundó la Villa de la Candelaria de Medellín. Diez años después desapareció el pueblo de San Lorenzo y los pocos indígenas que quedaban en él fueron reubicados en 1685 en el sitio de La Estrella. El templo original de San Lorenzo se desplomó por el abandono, por lo que en 1720 fue trasladado para la villa de Medellín. Del antiguo pueblo de San Lorenzo de Aburrá sólo queda hoy la imagen de San Lorenzo, que le regaló el oidor Herrera Campuzano a los indios en 1617, cuadro que se conserva en el templo de San José, ubicado en el centro de Medellín.

NOTAS:

Nota 1. Robledo no quería cerrar el círculo, sino salirse de él, hacia el valle de Arví, para tener su propia gobernación. Pero no lo encontró y por eso tuvo que dirigirse a Buriticá y fundar Antioquia en sus cercanías, a sabiendas de que la región se la disputarían Heredia y Belalcázar. Tal vez por eso le dio ese nombre: “Acuérdome al tiempo que la fundamos, que me dijo Robledo que le quería poner por nombre Antiocha, y yo le respondí: No le faltarán guerras como la de Siria” (Pedro Cieza de León, La guerra de Quito, cap. XCIX)

Nota 2. Fray Jerónimo de Escobar. “Memoria que da fray Jerónimo de Escobar, predicador de la Orden de San Agustín, al Real Consejo de Indias de lo que toca a la provincia de Popayán”, en: Cespedesia, Cali, enero-junio de 1983, números 45-46, suplemento, pág. 302.

Nota 2 bis. Del trabajo de construcción de casas. En la visita realizada por Herrera Campuzano, Jorge, indio ladino de la encomienda o repartimiento de Norisco, declaró que su pueblo construyó para Bartolomé de la Rúa y Gregorio Bolados una casa de cuarenta pies de largo y la techaron para el beneficio del tabaco, labor que les llevó un año de trabajo. También le construyeron a Alonso de Rodas una casa en la ciudad, cuyos estantes, varas y soleras los acarrearon de una distancia de seis días de camino. Y en Quebrada Honda le construyeron, sin recibir pago alguno, “un buhío redondo entero para el dicho su encomendero Alonso de Rodas en que viviese”. Para sacar la madera para estas edificaciones y techarlas, Rodas el viejo le envió gente del valle de Aburrá al mozo para que le ayudaran a los Noriscos, que eran pocos. A Rodrigo de Santander, padre de Gregorio Bolados, le techaron un lado de la casa, con paja traída por los indios con bestias o a cuestas, pagándole a cada uno 5 varas de lienzo, 3 libras de sal y 1 caja de cuchillos carniceros, por valor de 4½ pesos de buen oro, aunque a Jorge le dio de más una manta, “sin más causa de dársela de su voluntad porque este testigo era buen indio y trabajaba bien y con voluntad” (Visita a la provincia de Antioquia… ob. cit., págs. 299-301). Llama la atención que Rodas se haya hecho construir en su estancia un bohío redondo para habitarlo él mismo, indicativo de una valoración excepcional de la cultura aborigen, ya que la visita abunda en testimonios de indios comarcanos de Santafé de Antioquia que describen cómo del trabajo nativo surgió un pueblo de arquitectura castellana a la vera del río Tonusco. Fue así como los indios Ebéjicos construyeron las casas de Antonio Machado, Diego de la Feria, Francisco Ordóñez y Juan de Adana Rosales (ídem, pág. 206); los Titiribíes las casas de Pedro de Silva, Juan de Espinosa y Francisco Martínez (ídem, pág. 236); los Noques la casa de Miguel de Urnieta (ídem, pág. 249); los de la Loma de la Fragua las casas de Juan Sánchez y Santamaría, Juana Sánchez y María de Aldana (ídem, pág. 162); los de la Hoya de Guaracho las casas de Francisco Martínez, Domingo Gómez, Hernando Moreno, Tomás de Albaradoen (o Xpoval Ruíz de Aldana), Sebastián de Quirós, Diego de la Feria, Juan Burgueño y Felipe Benítez (ídem, pág. 313), y los Norisco la casa urbana de Alonso de Rodas (ídem, pág. 300). Finalmente los indios de Bruto, al parecer especializados en ese trabajo, levantaron las casas de tapia de Melchor Márquez, Domingo Gómez, Gracia de Guetaria, Alonso Pérez, Juan Rodríguez Angulo, Pedro Martínez (o Rodrigo Carvajal), Juan Burgueño y Juana de Adana Rosales; además de las casas de bahareque del padre Monsalve, de Tomás Monte, Damián de Goes, Pedro Bruto y Diego de Santiago (ídem, págs. 273 y 274). Las casas eran las de cada encomendero, pero también las de funcionarios que llegaban a la ciudad y pagaban a los encomenderos su construcción. Sólo que había un problema: “Y todas estas casas -declara don Pedro, cacique de Bruto- han hecho los dichos indios y lo que ha valido de este trabajo lo ha llevado el dicho Melchor Márquez sin que los indios hayan llevado cosa alguna”.

Nota 3. Visita a la provincia de Antioquia por Francisco de Herrera Campuzano, 1614-1616. Transcripción y estudio por Juan David Montoya Guzmán y José Manuel González Jaramillo. Medellín, Universidad Nacional de Colombia, Colección Bicentenario de Antioquia 200, 2010, pág. 325.

Nota 3 bis. Ídem, pág. 326.

Nota 4. Patricia Vargas, ob. cit.) “Los emberas y los cunas en frontera con el imperio español. Una propuesta para el trabajo complementario de la historia oral y de la historia documental”, en: Boletín del Museo del Oro, Nº 29 de 1990.

Nota 5. Yoer JavierCastaño Pareja. “‘Y se crían con grande vicio y abundancia’: la actividad pecuaria en la provincia de Antioquia, siglo XVII”, en: Fronteras de la Historia, núm. 12, 2007, pp. 267-300, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH (disponible en internet).

Nota 6. “En cuanto toca a lo de Gaspar de Rodas, su encomendero que fue primero, fue poco tiempo, y le sirvió poco este testigo, porque después que fue encomendero sacó este testigo de poder de Bartolomé de la Rúa, como tiene declarado, y dentro de pocos días se huyeron los indios a tierra de guerra del Guacuçe, y le dieron la encomienda después a otro (…) no tienen cacique estos indios de este repartimiento porque el cacique Hernando Herma fue el que lo era de este repartimiento y se huyó con los indios a tierra de guerra del Guaçuçe…” (De la entrevista al indio Jorge, Visita a la provincia de Antioquia, ob. cit., págs. 298 y 301).

Nota 7. Ídem, págs. 318 y 319.

Nota 8. Ídem, pág. 326.

Nota 9. Archivo Histórico de Antioquia, Visitas, 75, 2.091, folios 81r a 81v. Citado en: Javier Piedrahita Echeverri, Documentos y estudios para la historia de Medellín. Concejo Municipal, 1975, págs. 174-176.

Nota 10. Roberto Luis Jaramillo, “De pueblo de aburráes a Villa de Medellín”, en: Jorge Orlando Melo, editor. Historia de Medellín. Tomo I. Suramericana de Seguros, 1996.

Nota 11. Matrícula del 19 de octubre de 1675, citada en: Javier Piedrahita Echeverri, ob. cit., págs. 240-247

Luis Javier Caicedo

Asesor de comunidades indígenas

Editor de www.albicentenario.com

Para ampliar esta información, véase en esta misma página los siguientes artículos:

LAS CIUDADES-PROVINCIA FUNDADAS POR JORGE ROBLEDO… O CONTRA ÉL

http://www.albicentenario.com/index_archivos/celebracion_colombiana201.html

FUNDACIÓN DE SAN LORENZO DE ABURRÁ Y DE OTROS SIETE PUEBLOS DE INDIOS Y RESGUARDOS EN ANTIOQUIA (1615-1616)

http://www.albicentenario.com/index_archivos/celebracion_colombiana198.html

EL SURGIMIENTO DE LA VILLA DE MEDELLÍN Y LA CONSIGUIENTE EXTINCIÓN DE SAN LORENZO DE ABURRÁ (1649-1675-1685)

http://www.albicentenario.com/index_archivos/celebracion_colombiana199.html

475 AÑOS DE LA ENTRADA DE JORGE ROBLEDO AL VALLE DE ABURRÁ EN BUSCA DEL VALLE DE ARVÍ

(JULIO DE 1541)

http://www.albicentenario.com/index_archivos/celebracion_colombiana200.html